农村土地使用权最新政策2025年

农村土地使用权最新政策2025年

2025年,农村土地使用权政策迎来重大调整,旨在进一步保障农民权益、优化土地资源配置,并推动乡村振兴战略的深入实施。以下是2025年农村土地使用权最新政策的详细解读。

一、土地承包权延长30年

1、政策内容:第二轮土地承包到期后,承包期将再延长30年,至2057年。这一政策适用于全国范围内的农村家庭承包地,确保农民对土地的长期使用权。

2、实施方式:以“大稳定、小调整”为原则,95%以上的农户承包地将保持顺延,仅对消亡户、纠纷地等特殊情况进行调整。

3、意义:延长承包期有助于稳定农民的土地使用权,增强农民对土地的投资信心,促进农业生产的可持续发展。

二、宅基地管理新规

1、“一户一宅”政策:严格遵循“一户一宅”原则,禁止宅基地面积超标和多宅现象。同时,推进“房地一体”确权登记,确保宅基地和房屋的合法权属。

2、闲置宅基地清理:对闲置超过两年且未恢复使用的宅基地进行清理整治,提高宅基地使用效率。

3、宅基地有偿使用:探索宅基地付费使用机制,针对一户多宅和面积超标的农户,通过付费方式保障宅基地的公平使用。

三、耕地保护与利用

1、耕地非农化、非粮化整治:严禁耕地用于非农业建设,粮食主产区禁止种植非粮食经济作物。违规者将面临罚款和土地收回的处罚。

2、高标准农田建设:2025年计划新增1亿亩高标准农田,最高补助2400元/亩,提升耕地质量和生产效率。

3、土地流转规范化:通过农村产权交易平台规范土地流转,杜绝“人情价”和私下交易,保障农民权益。

四、集体经营性建设用地入市

1、入市改革:允许农村集体经营性建设用地与国有建设用地同等入市、同权同价,试点范围从15个县(市、区)扩展至更多地区。

2、收益分配:土地入市收益的40%~60%直接分配给村民,用于改善村内基础设施和公共服务。

五、农民权益保障与增收路径

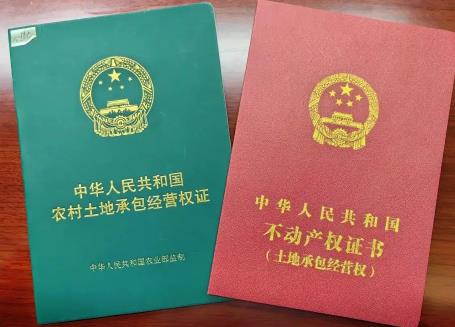

1、承包证抵押贷款:试点地区允许农民以土地承包证抵押贷款,最高可贷土地评估价的70%,用于农业生产和技术升级。

2、土地入股分红:鼓励农民以土地入股合作社,享受保底收益和分红,增加收入来源。

3、新增人口土地解决方案:通过集体机动地、开垦荒地或流转方式,解决新增人口的土地需求。

六、政策实施中的风险与防范

合同陷阱:警惕阴阳合同和超长租期,所有合同需经村集体备案,租期不得超过剩余承包期。

流转纠纷:选择信用评级高的经营主体,要求缴纳土地复垦保证金,防止企业跑路和土地抛荒。

权益争议:设立土地纠纷调解委员会,解决外嫁女、消亡户等特殊群体的土地权益问题。

农村土地使用权可以转让吗?

农村土地使用权可以转让,但有特定条件限制

农村土地的所有权归集体所有,农民拥有的是土地使用权,且该使用权在符合规定条件的情况下是可以转让的。

一、宅基地使用权转让条件

转让人需拥有二处以上的农村住房(含宅基地)。这意味着转让人有多余的住房资源可供转让,不至于因转让宅基地而失去居住保障。

必须是同一集体经济组织内部成员之间进行转让。这是因为农村宅基地是基于集体成员身份分配的福利性资源,限制在本集体内转让,能保障集体成员对土地资源的合理使用和公平分配。

受让人没有住房和宅基地,并且符合分配条件。如果受让人已经有宅基地,再受让其他宅基地就不符合规定了,而符合分配条件则确保了受让人有获得宅基地的资格。

宅基地使用权不得单独转让,遵循“地随房一并转让”的原则。也就是说,转让宅基地时,地上的房屋等建筑物也应一并转让。

二、其他农村土地使用权转让规定

农民集体所有的土地不得出让、转让或者出租用于非农业建设。但符合土地利用总体规划并依法取得建设用地的企业,因破产、兼并等情形致使土地使用权依法发生转移的除外。同时,土地经营权流转应当遵循依法、自愿、有偿的原则,任何组织和个人不得强迫或者阻碍土地经营权流转,且不得改变土地的性质和农业用途,不得破坏农业综合生产能力和农业生态环境。

三、农村土地使用权的转让方式

集体组织内部自由转让

原则上,集体用地只能转让给本集体成员,且不可以转让用于非农业建设。在集体组织内部,集体土地使用权可以通过转包、转让、互换、出租、入股、拍卖等形式自由转让。

经批准途径转让

经村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意,并报乡(镇)人民政府和县级人民政府农业行政主管部门批准,也可以实现集体土地使用权的转让。

四、转让的合法性及相关手续

合法性判断

农村土地使用权转让需要符合法律规定才是合法的。例如,农村宅基地转让要到乡政府申请,县政府审核,最后乡政府下发相关文件时转让才合法;家庭联产耕地的转让必须要经过村委会建立档案才合法,否则属于私自交易,不具有合法性。

转让手续

对于国家土地使用权转让,应当签订转让合同。土地使用权转让时,其中的权利、义务随之转移,其地上建筑物、其他附着物的所有权转让,应当办理过户登记。土地使用权和地上建筑物、其他附着物所有权分割转让的,应当经市、县人民政府土地管理部门和房产管理部门批准,并依法办理过户登记。

农村土地使用权可以继承吗?

农村土地使用权的继承问题较为复杂,需要根据土地的类型及相关法律法规来具体分析。以下是详细介绍:

一、宅基地使用权

一般情况:宅基地使用权是农村集体经济组织成员享有的权利,与特定的身份关系相联系。原则上,宅基地使用权不能单独继承。因为宅基地是集体所有的土地,是为了保障农村村民的居住需求而分配给本集体经济组织成员使用的。当一户村民中的某个成员去世时,其宅基地使用权并不当然由其继承人继承,而是由该户内的其他成员继续使用。只要该户还有成员存在,宅基地使用权就归该户所有,不存在继承的问题。

特殊情况:如果宅基地上有房屋,根据 “地随房走” 的原则,继承人可以通过继承房屋而获得宅基地的使用权。但这种继承是有限制的,继承人只能在房屋存续期间享有宅基地使用权,一旦房屋灭失,宅基地使用权将由集体收回。而且,如果继承人不是本集体经济组织成员,在房屋因自然倒塌等原因无法居住后,不能对房屋进行翻建、重建等,只能对房屋进行必要的维护。

二、土地承包经营权

家庭承包方式:以家庭为单位承包的农村土地,在承包期内,若家庭成员中有一人去世,其土地承包经营权并不发生继承。因为家庭承包的土地是以户为单位进行承包的,只要承包户还有其他成员,土地承包经营权就由该户的其他成员继续享有和经营,不发生继承问题。只有当承包户的所有成员都去世,即 “绝户” 的情况下,土地承包经营权才会由发包方收回,重新分配给其他农户。

其他承包方式:通过招标、拍卖、公开协商等方式取得的土地承包经营权,在承包期内,承包人死亡的,其继承人可以在承包期内继续承包。这是因为这种承包方式更多地体现了市场化的运作,承包人通过合法的市场竞争手段取得土地承包经营权,其权益应当受到法律保护,允许继承人继承可以保障承包经营的稳定性和连续性。

农村土地使用权的继承要区分不同的土地类型和承包方式。宅基地使用权和家庭承包的土地承包经营权在继承上有严格的限制,与集体经济组织成员的身份紧密相关;而通过其他方式取得的土地承包经营权则在一定条件下可以继承。在处理农村土地使用权继承问题时,要严格遵循相关法律法规,确保土地权益的合理分配和流转。